Wichtig, weidend, Wiederkäuer: Hüter des Graslandes

Diese Fragen werden im Beitrag über Wiederkäuer beantwortet:

- Wieso sind Wiederkäuer für die Schweiz so wichtig?

- Wie funktioniert das Vier-Magen-System bei Kühen, Schafen und Ziegen?

- Welches Produktionssystem ist besser: das graslandbasierte oder jenes mit Kraftfutter?

- Welchen Stellenwert nehmen die Kuh und Grasland in ökologischer Hinsicht ein?

- Welche Leistungen erbringen Wiederkäuer noch neben der Produktion von Lebensmitteln?

Was haben Schafe, Rehe, Kühe, Ziegen oder Steinböcke gemeinsam? Ja, sie alle sind Pflanzenfresser, doch diese Tiere teilen auch einen entscheidenden Überlebensmechanismus: ihr komplexes Verdauungssystem mit vier unterschiedlichen Mägen… Wieso einer nicht reicht?

Vier Mägen für die optimale Verwertung

Video der Woche

Grasland vs. Intensivierung – Zwei

Produktionssysteme und viel Abwägung

In der Schweiz

gibt es im Wesentlichen zwei Arten, wie Milch produziert wird: Neben dem

graslandbasierten System, bei dem Kühe vor allem frisches Gras oder Heu von

Wiesen und Weiden fressen, besteht ihre Nahrung beim intensivierten System

zusätzlich aus Kraftfutter wie etwa Getreide – also aus Lebensmitteln, von

denen auch direkt wir Menschen uns ernähren könnten.

Podcast-Folge der Woche

Grasland als Kohlenstoffspeicher

Methanemissionen

von Wiederkäuern sind ein berechtigtes Klimaproblem. Doch: Wiederkäuer können

auch zur Regeneration von Böden beitragen und Kohlenstoff im Boden speichern. Wie

das? Ein Blick in die Vergangenheit: Vor der modernen Landwirtschaft zogen

riesige Herden wildlebender Pflanzenfresser in engen Verbänden über die Ebenen.

Ihre Weidegewohnheiten regten das Pflanzenwachstum an, verbesserten die

Bodenfruchtbarkeit durch Mist und halfen, Nährstoffe zu zirkulieren.

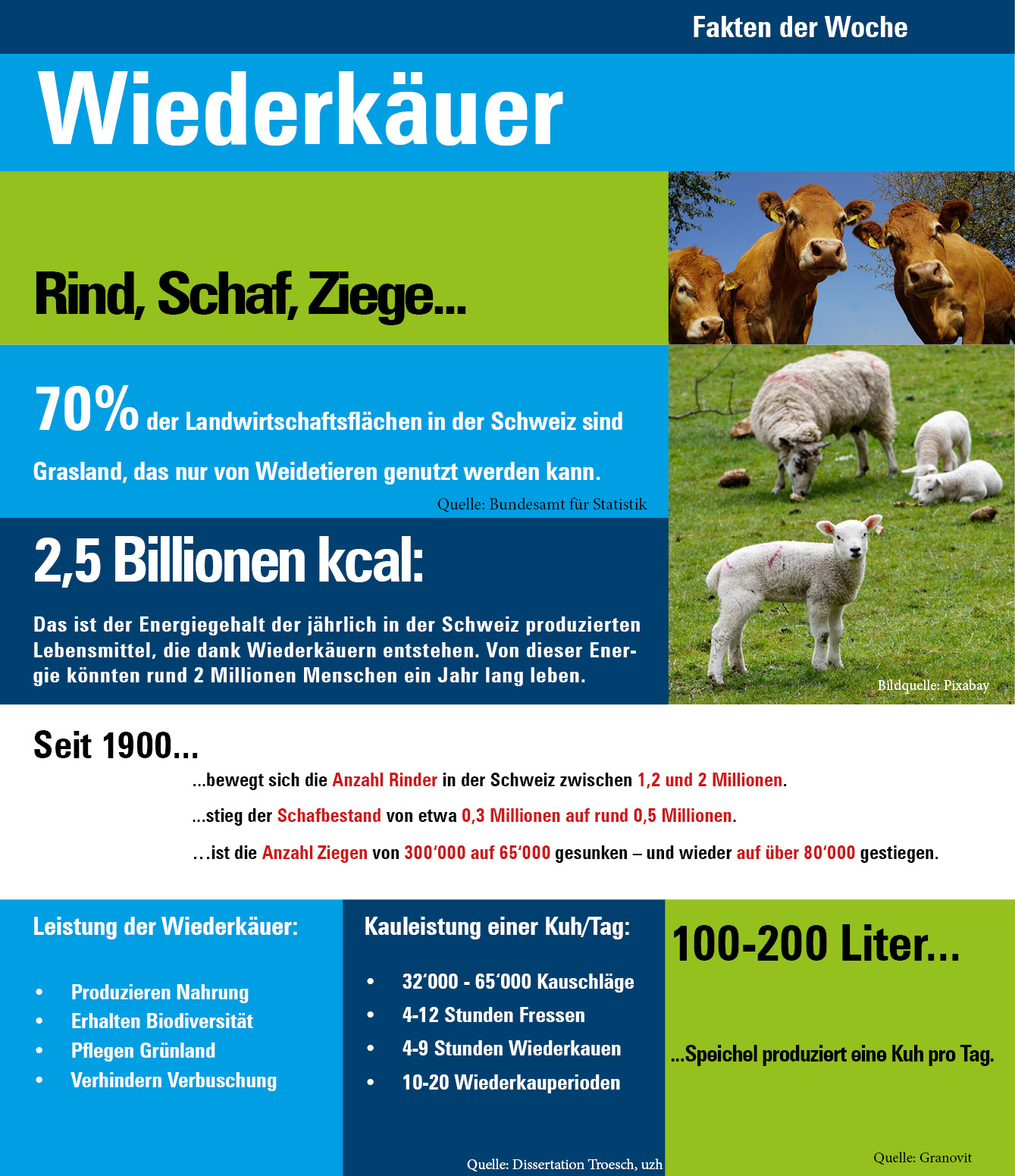

Statistik der Woche

Hast du gewusst, dass...?

Interessante Zahlen und Fakten zum Thema «Wiederkäuer»:

Interview

Wiederkäuer - Sündenböcke oder Alleskönner?

Prof. Dr. Beat Reidy, Dozent für Graslandnutzung und Wiederkäuersysteme an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in Zollikofen BE, erklärt im Interview, warum Kühe & Co. weder pauschal als Klimasünder noch als Heilsbringer gesehen werden sollten.

Welche

Bedeutung hat der Wiederkäuer für die menschliche Ernährung im Kontext

begrenzter Ackerflächen und wachsender Weltbevölkerung?

Aufgrund des weltweiten

Bevölkerungswachstums und der steigenden Nachfrage nach tierischen Eiweissen nimmt

der Druck auf ackerbaulich nutzbare Flächen zu, während diese durch Überbauung

und Bodendegradation vielerorts abnehmen. Zusätzlich führen die Auswirkungen des

Klimawandels zu einer unsicheren Produktion. Global bestehen rund 70% und in

der Schweiz fast 80% der landwirtschaftlich genutzten Fläche aus Grasland. In

Europa weist nur Irland einen grösseren Anteil an Wiesen und Weiden auf. Der

grösste Teil dieser Flächen kann nur durch Wiederkäuer genutzt werden. Ohne

regelmässige Nutzung würden die Flächen in der Schweiz verbuschen und gingen

für die Nahrungsmittelproduktion verloren. Durch die «Veredelung» dieser

Flächen zu hochwertigem tierischem Eiweiss tragen die Wiederkäuer deshalb

wesentlich zu Erweiterung der Nahrungsgrundlage des Menschen bei.

Das Wichtigste in Kürze:

- Wiederkäuer in der Schweiz: Kühe, Schafe, Ziegen oder Rehe

- Vier Mägen: Durch ausgeklügeltes Verdauungssystem können sie Gras oder Heu verdauen.

- Grasland: Es macht 70% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Schweiz aus.

- Milchprodukte: Ohne Wiederkäuer gäbe es keine Milch, keinen Käse und kein Joghurt.

- Zwei Produktionssysteme: Beim einen fressen Kühe Gras, beim anderen auch Kraftfutter

- Kohlenstoffspeicher: Grasland speichert Kohlenstoff.

- Methanemissionen: Kühe stossen Treibhausgas Methan aus. Dieses wird wieder abgebaut.

- Gestalter der Natur: Wiederkäuer pflegen Weiden und tragen zur Biodiversität bei.

Für den vorliegenden Beitrag wurden folgende Quellen verwendet:

- Wichtigkeit von Graslandschaften | Naturefund

- Grassland soil carbon

sequestration: Current understanding, challenges, and solutions | Science

- Grasslands

More Reliable Carbon Sink Than Trees | UC Davis

- Grassland management impacts on soil carbon stocks: a new synthesis - PubMed