Das Wichtigste in Kürze

- Weiblich bevorzugt: Hopfen ist eine Kletterpflanze, deren weibliche Blüten (Dolden) Bitterstoffe und ätherische Öle enthalten.

- Wunderzutat im Bier: Hopfendolden verleihen Geschmack, Bitterkeit, Schaumstabilität und wirkt als Konservierungsmittel.

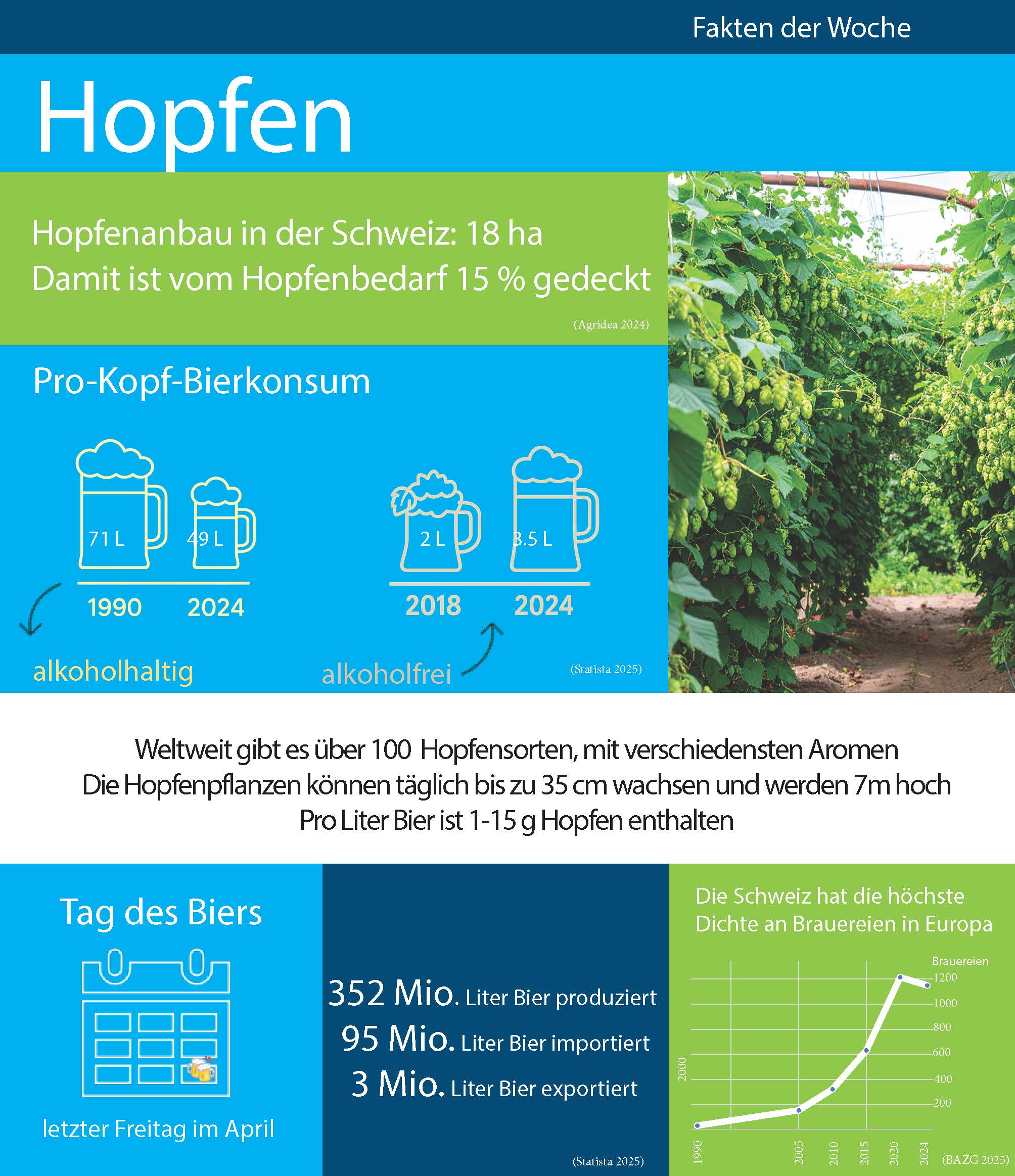

- Anbau in der Welt: Vor allem die USA, Deutschland oder Tschechien bauen Hopfen an, in der Schweiz findet der Anbau nur auf rund 18 Hektar statt.

- Hopfen als Medizin: Die Pflanze wirkt beruhigend, schlaffördernd, entzündungshemmend und appetitanregend.

Was ist Hopfen und was ein gutes Bier?

Hopfen ist eine Kletterpflanze aus der Familie der Hanfgewächse, deren weiblichen Blütenstände – sogenannte Hopfendolden – Bitterstoffe und ätherische Öle enthalten. Die rankende Pflanze kann bis zu mehreren Metern hoch werden. Hopfendolden werden in der Kosmetik oder als Arznei eingesetzt, hauptsätzlich werden sie als Aromageber und natürliches Konservierungsmittel aber in der Bierherstellung verwendet.

Doch obwohl die Geschichte des Bierbrauhandwerks tausende Jahre in die Vergangenheit reicht, kam der Hopfen erst im Mittelalter ins Bier. Nachdem das Bayerische Reinheitsgebot 1516 festlegte, dass in Bayern für die Bierherstellung nur Gerste, Hopfen und Wasser verwendet werden darf, verschwanden die berauschenden « Grutbiere » aus berauschenden Kräutermischungen nach und nach aus Europa.

Heute besteht ein gutes Bier aus Wasser, Hefe, qualitativ hochwertigem Malz – also kurz gekeimtem und wieder getrocknetem Getreide wie Gerste oder Weizen – und passendem Hopfen. Doch welcher Hopfen passt? Es gibt dutzende verschiedene Sorten, die sich in Bitterkeit und Aroma teils sehr unterscheiden.

Bitterhopfen sorgen dank hoher Anteile an Alpha-Säure vor allem für die Bitterkeit, während Aromahopfen mehr ätherische Öle enthalten, die dem Bier Geschmack geben: fruchtig, blumig, würzig – je nach Sorte. Ein Pils soll herb sein, ein Weizenbier eher fruchtig und leicht süsslich. «Für ein angenehmes sensorisches Erlebnis und die Optik beim Biertrinken verbessert Hopfen zudem die Schaumbildung und -stabilität des Getränks», sagt Marcel Kreber, Direktor des Schweizer Brauerei Verbands (SBV) im Interview.

Anbau und Verarbeitung von Hopfen

Bevor man Hopfenpflanzen anbaut, braucht es ein Rankgerüst, denn die Pflanze wird bis zu sieben Meter hoch. An Drahtanlagen oder langen Seilen zwischen hohen Masten kann sie optimal hinaufklettern. Um zu gedeihen, braucht die Kletterpflanze zudem ein gemässigtes Klima, viel Sonne, fruchtbaren Boden und ausreichend Wasser. Hopfen für den kommerziellen Anbau wird nicht aus Samen gezogen, sondern aus kleinen Wurzelstücken bestehender Pflanzen vermehrt – so bleibt die Sorte und Qualität erhalten.

Da nur die weiblichen Hopfendolden Lupulin – das gelbliche Pulver mit den begehrten Bitter- und Aromastoffen – bilden, werden nur weibliche Pflanzen angebaut. Männliche Pflanzen entfernt man konsequent, damit keine Befruchtung stattfindet und die Dolden frei von Samen bleiben. Männliche Pflanzen könnten auch den Brauwert mindern.

Die Kultur von Hopfen erfordert viel Handarbeit und besondere Technik: Im Frühjahr, also im März und April, treiben neue Ranken aus, die von Hand an Seilen hochgeleitet werden. Pro Pflanze werden meist zwei bis drei kräftige Triebe belassen und die anderen entfernt. Zur regelmässigen Pflege gehören Unkrautkontrolle, Bewässerung, Düngung und Pflanzenschutz gegen Schädlinge.

Die langen, biegsamen Triebe der Hopfenpflanze – die Ranken - wachsen sehr schnell: «Im Mai und Juni können sie in 24 Stunden bis zu 35 Zentimeter wachsen», sagt Markus Reutimann, Betriebsleiter des Hopfentropfens in Unterstammheim (ZH) im Video. Bis Anfang September reifen die Dolden weiter und füllen sich dabei mit Lupulin. Dann, im Spätsommer, werden die Dolden – meist maschinell – geerntet: Die Ranken werden knapp über dem Boden abgeschnitten und von den Gerüstanlagen gerissen. Danach erfolgt das Abpflücken der Dolden in der Hopfenpflückmaschine.

Direkt nach der Ernte enthalten die Dolden noch viel Wasser (über 80%) und müssen möglichst schnell, aber schonend getrocknet werden, damit sie nicht verderben und ihre Aroma- und Bitterstoffe erhalten bleiben. Dazu werden die frisch geernteten Dolden in speziellen Trocknungsanlagen, den Darren, bei ca. 60°C über einige Stunden getrocknet, bis sie nur noch etwa 10% Restfeuchtigkeit enthalten. Der getrocknete Hopfen wird kurz abgekühlt und dann gepresst, etwa zu Pellets, und kühl, lichtgeschützt und sauerstoffarm gelagert. Bis er weiterverarbeitet wird: Etwa zu Bier…

Hopfenanbau in der Welt und in der Schweiz

Die bedeutendsten Hopfenanbauländer sind die USA (22'500 ha), Deutschland (20‘600 ha), Tschechien (4‘900 ha) und China (2‘600 ha). Auch in der Eidgenossenschaft wird Hopfen kultiviert, aber in bescheidenem Umfang: Knapp zehn Schweizer Landwirte produzieren auf einer Anbaufläche von insgesamt 18 Hektar einen jährlichen Ertrag von rund 30 Tonnen Hopfen. «Das ist zwischen 15 und 16 Prozent des Bedarfs der Schweizer Brauereien», sagt Markus Reutimann. Der heimische Hopfenanbau ist also klein, aber im Kontext von Regionalität und Craft-Brauereien – kleinen unabhängigen Betrieben – zunehmend gefragt. Die wichtigsten Anbaugebiete von Hopfen in der Schweiz sind Stammheim (ZH), Fricktal (AG), Wolfwil (SO) und die Kartause Ittingen bei Frauenfeld (TG).

«Hopfen ist eine in der Schweiz weit verbreitete Pflanze», sagt Louis Sutter im Podcast. Er ist Leiter der Forschungsgruppe «Beeren und Medizinalpflanzen» bei Agroscope. Die Hopfenpflanze finde man in freier Natur etwa entlang von Bachläufen und Hängen, derzeit könne man sie auch gut riechen, wenn man draussen unterwegs sei. Und dennoch: Eine eigene Schweizer Hopfensorte gebe es bisher nicht. Die Forschungsgruppe sei momentan aber dabei, eine Schweizer Hopfensorte zu züchten: «Vor ein paar Jahren haben wir in der ganzen Schweiz wilde Hopfen gesammelt und vermehrt, diese werden nun in einem Hopfengarten angebaut», erzählt Sutter im Podcast. Die Forschungsgruppe beobachte das Wachstum, die Krankheitsanfälligkeit, den Ertrag und die Qualität. «Mit einzelnen haben wir auch schon Bier gebraut. Ziel ist es, verschiedene Sorten zu züchten.»

Welche Bierarten gibt es?

Die verschiedenen Bierarten unterscheiden sich vor allem durch unterschiedliche Gärverfahren und Reifungsmethoden. Eine der beliebtesten Biersorten in der Schweiz ist das Lagerbier, das sich durch seine Reifung über mehrere Wochen bei niedrigen Temperaturen auszeichnet. Grosse Schweizer Brauereien wie Feldschlösschen, Calanda oder Eichhof brauen vor allem Lagerbiere. Häufig werden dabei Aromahopfensorten wie Hallertauer oder Tettnanger verwendet, die dem Bier ein mildes, feinwürziges Aroma verleihen.

Lagerbiere werden mit untergäriger Hefe hergestellt. Das bedeutet zum einen, dass die Hefe bei niedrigen Temperaturen (etwa 7-12 Grad °C) arbeitet, zum anderen, dass sie nach Abschluss der Gärung auf den Boden des Gärgefässes absinkt. Auch Bockbier wird mit untergäriger Hefe gebraut, ist jedoch stärker im Alkoholgehalt und malzbetonter als gewöhnliche Lagerbiere. Ale-Biere werden mit obergäriger Hefe gebraut, die bei höheren Temperaturen (15-24 °C) gärt und sich am Ende der Gärung an der Oberfläche des Bieres sammelt. Viele Ales wirken trüber als klare Lagerbiere, wobei es auch filtrierte Varianten gibt.

Weizenbiere nutzen ebenfalls obergärige Hefe und sind meist naturtrüb. Im Unterschied zu Ales enthalten sie aber einen hohen Anteil an Weizenmalz. Eine weitere Bierkategorie sind Sauerbiere, die im Gegensatz zu anderen Bierarten Milchsäurebakterien und/oder spezielle Hefe nutzen, um gezielt Säure zu bilden. Dabei wird die Gärung nicht mit einer gezielten reinen Hefekultur gestartet, sondern ganz natürlich durch Mikroorganismen aus der Umgebung – dies nennt man «Spontangärung». Viele traditionelle Sauerbiere reifen lange in Holzfässern, in denen Mikroorganismen langsam arbeiten. Dadurch schmeckt diese Bierart am Ende sehr säuerlich und erfrischend. Auch Sauerbier ist traditionell obergärig, mittlerweile gibt es aber auch moderne, kalt vergorene Sauerbiere.

Hopfen als Arznei- und Kulturpflanze

Nicht nur als Aromageber für Bier ist Hopfen heute beliebt – als Arznei ist er vor allem für seine beruhigende und schlaffördernde Wirkung bekannt. Dafür verantwortlich sind einmal mehr die Bitterstoffe und ätherischen Öle in den Hopfendolden, aber auch bestimmte Abbauprodukte. Doch Hopfen kann noch mehr als Nervosität und Schlafstörungen lindern: Er wirkt appetitanregend, antibakteriell und entzündungshemmend. Kein Wunder, ist Hopfen darum in Form von Tabletten, Kapseln, Tinkturen oder Tees in vielen Apotheken frei erhältlich – oft in Kombination mit Baldrian. «Hopfen kann als Medizinalpflanze auch bei Bauch-/Magen- und Darmbeschwerden helfen», sagt Agroscope Forschungsleiter Louis Sutter im Podcast.

Die beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften des Hopfens werden auch in der Kosmetik geschätzt: Viele Cremes, Lotionen und Badezusätze enthalten Hopfen, der die Haut beruhigen und pflegen soll.

Die Zukunft des Bierkonsums

Der grosse Boom der Brauerei-Gründungen fand hierzulande besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt, doch seit einigen Jahren macht sich in der Branche Ernüchterung breit: «Eine gesunkene Nachfrage sowie höhere Energie- und Rohstoffkosten aufgrund der weltpolitischen Lage fordern die Betriebe», sagt Marcel Kreber. Die Folge: Etliche kleine Brauereien in der Schweiz mussten den Betrieb in den letzten Jahren aufgeben, allein im Jahr 2023 etwa die Brauereien Blackwell in Burgdorf (BE), 49er Brau AG in Langenthal (BE) oder Soorser Bier AG in Sursee (LU). Der Rückgang des Bierkonsums in der Schweiz ist auch dem Trend zu einem gesünderen Lebensstil geschuldet. Immer mehr Konsumierende bevorzugen alkoholfreie oder alkoholreduzierte Getränke. So verzeichnete der Biermarkt Schweiz im Braujahr 2023/24 zwar im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 1,6 Prozent - doch der Verkauf von alkoholfreiem Bier ist im selben Jahr um ganze 12 Prozent gestiegen, wie der Schweizer Brauerei-Verband Ende 2024 mitteilte. Ist alkoholfreies Bier also die Zukunft?

«Darum haben Herren wohl so gerne Bier…»

«Die Hochstimmung der Bierbranche endete 2020 abrupt mit dem Shutdown durch Corona»

Wieso trank man im Mittelalter «Warmbier» und welche Bier-Trends gewinnen heute an Bedeutung? Dies und mehr erzählt der Schweizer Brauerei-Verband im Interview.

Wie hat sich die Tradition des Bierbrauens in der Schweiz über die Jahrhunderte entwickelt? Warum wurde früher in Klöstern gebraut?

Schweizer Brauerei-Verband: Bier ist mehr als ein Getränk – es ist Kulturgeschichte. Schon vor 12'000 Jahren wurde es gebraut, erste Spuren führen ins heutige Westjordanland und nach China, um 3'000 v. Chr. verfeinerten die Sumerer im heutigen Irak das Brauhandwerk. Rund 1000 Jahre später bezahlten babylonische Bierschankwirtinnen – die Schankwesen war Frauensache - mit dem Leben, wenn sie verwässerten Sud ausschenkten. In der Antike war Bier Ritualgetränk, aber auch Zahlungsmittel: Arbeiter im alten Ägypten erhielten es als Lohn. Im europäischen Mittelalter galt Bier als nährstoffreicher, keimfreier Alltagsdrink für Gross und Klein. «Warmbier» war ein sättigendes Frühstück und zugleich Hausmittel: Erwärmtes Bier wurde mit Ei und Gewürzen wie Ingwer, Muskatnuss und Zimt. In der Schweiz wurde spätestens im 9. Jahrhundert gebraut – zunächst in Klöstern. Bald folgten weltliche Brauereien, die jedoch von den günstigen, hochwertigen Klosterbieren unter Druck gesetzt wurden. Im 15. Jahrhundert wurde vielen Klöstern deshalb der Verkauf verboten – der Grundstein für die heutige Brauindustrie war gelegt. Stabil wurde sie aber erst im 19. Jahrhundert - dank der Dampfeisenbahn, die kurze Transportzeiten zwischen Getreidebauern, Bierbrauern und Konsumenten ermöglichte. Die Erfindung der Kühlmaschine professionalisierte den Prozess weiter, und Bier verdrängte den Wein als «Nationalgetränk».

Wie kam der Hopfen in die Schweiz, welche Rolle spielt der Hopfen?

Die ersten schriftlichen Zeugnisse zum Hopfenanbau stammen aus dem 8. und 9. Jahrhundert, etwa aus Klosterarchiven wie in St. Gallen. Ursprünglich wurden Biere mit verschiedenen Kräutern (z. B. Gagel, Myrte) gewürzt. Der Einsatz von Hopfen setzte sich ab dem Hochmittelalter durch: Seine Bitterstoffe aromatisierten das Bier und machten es länger haltbar. Bereits im 12. Jahrhundert beschrieb die Äbtissin Hildegard von Bingen die antiseptische Wirkung der Kletterpflanze. Durch die konservierende Wirkung der in Hopfen enthaltenen Stoffe war es nun möglich, Bier über weitere Strecken zu transportieren und zu lagern. Dies förderte die Entwicklung des Bierhandels und die Gründung vieler Brauereien im 13. bis 16. Jahrhundert.

Wie hat sich das Biertrinken in der Schweiz über die Jahre verändert – trinken wir heute anders als früher?

Ja, Bierkonsum geschieht bewusster. Die Zeiten, in denen das Alltagsgetränk Bier vor allem Durstlöscher war, sind vorbei. Die Hochstimmung der Bierbranche endete 2020 abrupt mit dem Shutdown durch Corona, als die zentralen Absatzkanäle der Brauereien wegbrachen. Ende März 2022 fielen die letzten Corona-Massnahmen. Die Konsumlust kehrte zurück, doch das Hoch hielt nicht lange an. Steigende Lebenshaltungskosten, Krieg, politische Unsicherheiten und schlechtes Wetter bremsten das Wachstum.

Welche Trends beobachten Sie aktuell beim Bierkonsum in der Schweiz (z.B. Craft-Bier, alkoholfreies Bier, saisonale Biere)?

Alkoholfreie Biere boomen, Food-Pairing gewinnt an Bedeutung, und leichtere Biere, aber auch das Lagerbier, das Helle oder Session-Biere mit reduziertem Alkoholgehalt sind aktuell sehr beliebt.

Wo wird der Hopfen in der Schweiz angebaut – und wie landet er später im Bier?

Der Schweizer Anbau deckt etwa 10-15 % des Bedarfs. Hauptregionen sind Stammheim (ZH), Fricktal (AG), Wolfwil (SO) und Ittingen (TG). Hopfen wird Ende August geerntet, getrocknet und zu Pellets oder Extrakt verarbeitet. Schweizer Brauereien kaufen den Hopfen direkt bei den Produzenten. Beim Brauen wird der Hopfen der Bierwürze zugegeben und mitgekocht. Die Bitter- und Aromastoffe lösen sich und geben dem Bier seinen typischen Geschmack, verbessern die Haltbarkeit und die Schaumbildung.

Wie unterscheidet sich die Herstellung von alkoholfreiem Bier von klassischem Bier in Bezug auf den Hopfenanteil und Geschmack?

Es gibt mehrere Herstellungsverfahren von alkoholfreiem Bier. Beim Gärungsstopp wird die Gärung des Bieres frühzeitig gestoppt, damit der Zucker nicht vollständig in Alkohol umgewandelt wird, beim Kälte-Kontaktverfahren geschieht die Gärung bei tiefen Temperaturen und nur für kurze Zeit. Es können auch spezielle Hefen eingesetzt werden, welche bei der Gärung weniger Alkohol erzeugen. Dann gibt es das thermische Verfahren, wobei das Bier erhitzt und der Alkohol unter Vakuum verdampft wird. Und beim Membranverfahren wird der Alkohol filtriert und entfernt. Oft kommt auch eine Kombination dieser Verfahren zur Anwendung. Der Hopfenanteil ist meist leicht reduziert, da die Bitterkeit sonst im Vordergrund stünde. Geschmacklich kommen alkoholfreie Biere den klassischen Sorten aber zunehmend nahe.

Wie beeinflusst der Hopfen die unterschiedlichen Bierstile und Geschmacksprofile?

Die im Hopfen enthaltenen Alphasäuren sorgen für die charakteristische Bitterkeit des Bieres, die je nach Hopfensorte und -menge sowie Zugabe-Zeitpunkt mehr oder weniger intensiv ist. Pilsbiere sind beispielsweise stärker gehopft als Weizenbiere. Die Bitterkeit des Hopfens gleicht auch die Süsse des Malzes aus. Die ätherischen Öle in den über 200 Hopfensorten verleihen dem Bier eine Vielfalt an Aromen: von blumig über fruchtig bis kräuterartig. Bei einer früheren Zugabe des Hopfens im Brauprozess gehen eher Bitterstoffe ins Bier über, bei einer späteren eher Aromastoffe. Für ein angenehmes sensorische Erlebnis und die Optik beim Biertrinken verbessert Hopfen zudem die Schaumbildung und -stabilität des Getränks.

Wie sehen Sie die Zukunft des Bierbrauens in der Schweiz – welche Innovationen oder Herausforderungen erwarten die Branche?

Nach dem Brauerei-Gründungsboom folgt nun die Ernüchterung: Eine gesunkene Nachfrage sowie höhere Energie- und Rohstoffkosten aufgrund der weltpolitischen Lage fordern die Betriebe. In den letzten beiden Jahren mussten etliche Brauereien die Sudkessel stilllegen; nur wirtschaftlich starke, qualitativ überzeugende und gut organisierte Brauereien können sich halten. Doch die Braubranche in der Schweiz hat schon etliche Höhen und Tiefen erlebt und sich immer wieder neu erfunden. Zukunftssicher macht die Braubranche Schweiz das gewachsene Bewusstsein für qualitativ hochstehende Biere und eine immense Biervielfalt. Mit Innovation und Weitsicht geht es weiter, ohne das jahrtausendealte Erbe zu vergessen.

Welche Rolle spielt der Schweizer Brauereiverband (SBV) bei der Förderung von Hopfen und der Bierkultur im Land?

2011 führte er mit GastroSuisse die Ausbildung zum/zur Schweizer Bier-Sommerlier/-ère ein – und traf damit einen Nerv der Zeit. Über 800 Bierbotschafter/-innen sind seither zertifiziert worden und vermitteln heute das wertvolle und traditionsreiche Bierwissen der interessierten Bevölkerung. Unsere Bierbotschafter/-innen sitzen auch in der Jury beim Swiss Beer Award. Der SBV bietet zusammen mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zudem Bier-Sensorik-Kurse an. Kursziele sind die Erlangung der Bier-Sensorik-Lizenz und die Aufnahme ins Swiss Beer Panel. Durch all diese Entwicklungen in den letzten Jahren hat das Bier in den letzten Jahren einen grossen positiven Imagewandel vollzogen. Neben der Biervielfalt ist hierzulande auch die «bierige» Kompetenz der Bevölkerung wahrnehmbar gestiegen.

«In der Schweiz ist Hopfen ganz klar eine Nischenkultur»

Hast du gewusst, dass...

Weitere interessante Zahlen und Fakten zu Hopfen und Bier findest du in der Statistik der Woche.

Das Wichtigste in Kürze

- Weiblich bevorzugt: Hopfen ist eine Kletterpflanze, deren weibliche Blüten (Dolden) Bitterstoffe und ätherische Öle enthalten.

- Wunderzutat im Bier: Hopfendolden verleihen Geschmack, Bitterkeit, Schaumstabilität und wirkt als Konservierungsmittel.

- Anbau in der Welt: Vor allem die USA, Deutschland oder Tschechien bauen Hopfen an, in der Schweiz findet der Anbau nur auf rund 18 Hektar statt.

- Hopfen als Medizin: Die Pflanze wirkt beruhigend, schlaffördernd, entzündungshemmend und appetitanregend.